今回のお題はブラタモリ風に言えば、

「明治の古道は最新だった」 という感じになるでしょうか。

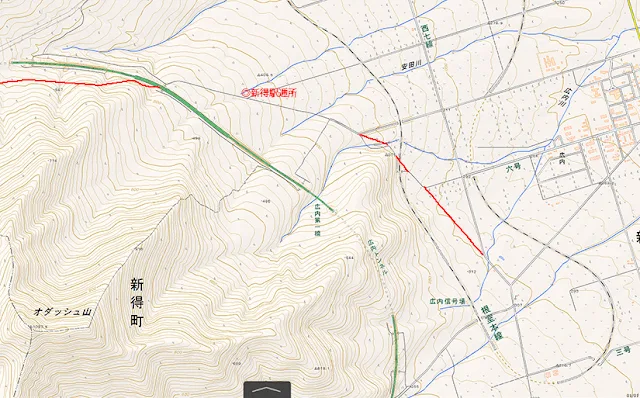

開拓当初の明治から大正にかけて、日高山脈を越える道は1本しかなく、狩勝峠でも日勝峠でもありませんでした。さっそく大正9年の地形図を見てみましょう。

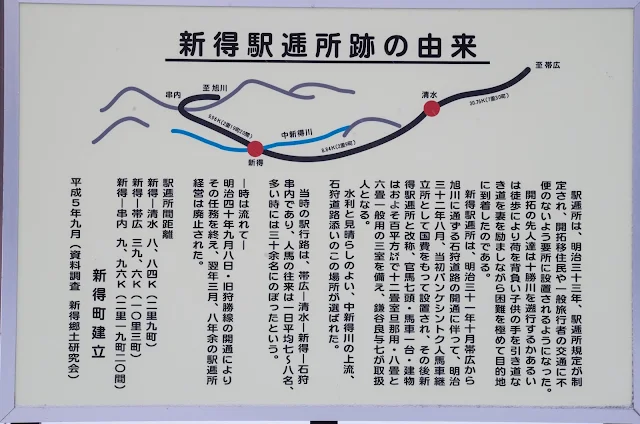

駅逓所の解説板によれば馬車も備えていたそうですが、地形図の記号では平野部でも「荷車を通せざる部」であり、山岳部は「道幅1m以下」の点線表記です。物流の主体は海路だったのでしょう。

次に昭和43年修正測量の地形図を。

国道が狩勝へと移行して廃道になってしまい、地形図からラインが消えました。しかし現在の電子国土地図では消えた部分が一部復活します。

赤線は大正地形図のラインです。なぜ道が復活したかというと、高速の道東道の工事用道路としてですね。そして、高速はおおよそ明治道のラインに近いものとなっています。最初に明治道を開削した時に、このルートがベストという先見の明があったということなのでしょう。

それではざっと探索です。今回は季節的な気象条件もあり、麓と駅逓所まででした。

新得駅を出発して道道136のラインを直進して登っていきます。日高山脈が立ちはだかっているはずですが、雪雲に覆われて見えません。

振り返ると左手に新得の街並みが小さくなっています。

突き当りが古道ラインです。右折して駅逓所に向かうところ。

急勾配はありませんが、地味に登っています。

右手に駅逓所跡の看板です。

ここで引き返して、突き当り地点まで戻って古道の反対側に向かいましょう。

古道は左側の林を斜めに突っ切っているようですが、明確なラインは見えず。

斜面にあたって左にカーブ。この後、右に直角に折れて線路の下をくぐります。

線路を抜けた所で、正面方向が古道ライン。フェンスがありますが、赤いフェンスが古いものなので古道ラインに沿っていることがわかります。そして、奥の林にも切れ目がありますね。

古道ラインが現道と合流する少し手前で地図にない脇道があったのでそのクロスポイントで撮影。写真真ん中に一直線にラインがあり、先ほどの林の切れ目が見えます。

その反対側。右脇に排水溝の窪みがあり、この先に小川が横切っていてそこだけ暗渠の土管で抜けているので、やはりこれは道のラインだったと。

日高山脈越えはできなかったので物足りない感じはあるかと思いますが、とりあえずはこの辺で。

1 件のコメント:

はじめまして。

もし、「石狩道路」が国道38号線なら、どうでしょうかね?

急勾配が無さそうな気がして…。

コメントを投稿