今回は石狩川の河口です。

中央バス「石狩」行きの終点で下車。スノーシューで河口先端まで行ってみます。

浜風で雪は締まっていて楽に歩けました。小一時間ですぐ終わるだろうと思ってましたが、戻ってみると2時間くらいたっていました。何もない雪原を無心で歩くと気分転換になりますね。氷は河口付近にしかなくて、板氷ばかりでバリエーションがなかったのが残念です。

こちらは温泉の近くの旧長野商店。隣の資料館で入館(300円)して受付に言えば中を見せてもらえるそうです。火曜休館なので私は見られませんでした。

2016-01-14

ミニレポ: 三笠 幾春別の山歩き

また幾春別にやってきました。今回の大まかな目標は2つ。

まずは古い時代の幾春別炭鉱として地形図にマークがあったエリアへ。現着してみると、カンが勧めなかった理由が良く分かった。雪が深すぎる。気温が低いので粉雪のまま深く積もっていて、大型のスノーシューでも雪面が股から腰くらいまできます。

足を雪面まで上げていては疲労するので、雪面下で小刻みに踏みながら少しずつ進む作戦で。

錦大橋のたもとに踏み分け道があるんですが、そこから登っていくと急に開けます。

林業作業道のような整備された道が無いので、これは往時に木材需要で伐採されたものを近年に植林したものではないかと。

不自然な巨大な陥没(直径10m深さ3m以上)。この少し下から急に深い谷間が始まって麓まで続きます。雪で覆われた状態で開口は見当たらず。この陥没からして、穴があったとしてもすでに崩落閉塞しているはずです。鉱山ならともかく炭鉱では、古いものは潰れやすい。

伐採エリアに沿って、左岸廃道に並行する方角で進みます。

数百mで伐採エリアが終わり、少し下に降りると。

伐採エリアの少し下には廃道と思われる人工的な棚場。

当初は、この上部エリアを進んで、(左岸廃道が複雑なので)もっと自然に対岸遺構や奥地に到達できる廃道を見出すのも目的でしたが、時間と体力の消耗が大きすぎ、このままでは対岸遺構まで届かないし、足の指も凍傷になりそうだったので、幾春別まで撤退することに。午後2時にバス待合所でパンとコーヒーの遅い昼食。

日没まで2時間を切ってるが、もう一撃。

森林鉄道の1號橋は現存してたんですね。現在の地図には無いので消えたと思っていました。博物館の少し下流です。

ここで今回の2つめの目標。

錦坑と立坑がジオパークとして整備公開されていますが、「本当にあれだけなのか?」 そうは思えない。 その他にもタヌキ掘りという手掘り跡もありますし。

で、例によって”カン”に従ってサイクリングロードの一段上(斜面の15mくらい上)の廃道に入り、位置としては博物館脇の橋を直進して斜面を上がった辺り。このような広場が2段に渡って横たわってます。こんな空間があるとはね。

そこから現在の地形図にもある廃林道に入り、最初の地図で赤丸で囲んだ目標エリアに向かおうとしましたが、あと200mという所で日が山に隠れていた。仕方ないが頃合いか。即座に踏み跡を逆進する。 行きは1時間半でしたが15分で脱出。やはり踏み跡の上は進み方が桁違いです。

午後4時に幾春別のバス停に戻ると急に暗くなって猛吹雪に。

判断は冷徹に、行動は素早く。

しっかし、時間と交通費をかけた割には収穫無しで、がっかりですわ。

まずは古い時代の幾春別炭鉱として地形図にマークがあったエリアへ。現着してみると、カンが勧めなかった理由が良く分かった。雪が深すぎる。気温が低いので粉雪のまま深く積もっていて、大型のスノーシューでも雪面が股から腰くらいまできます。

足を雪面まで上げていては疲労するので、雪面下で小刻みに踏みながら少しずつ進む作戦で。

錦大橋のたもとに踏み分け道があるんですが、そこから登っていくと急に開けます。

林業作業道のような整備された道が無いので、これは往時に木材需要で伐採されたものを近年に植林したものではないかと。

不自然な巨大な陥没(直径10m深さ3m以上)。この少し下から急に深い谷間が始まって麓まで続きます。雪で覆われた状態で開口は見当たらず。この陥没からして、穴があったとしてもすでに崩落閉塞しているはずです。鉱山ならともかく炭鉱では、古いものは潰れやすい。

伐採エリアに沿って、左岸廃道に並行する方角で進みます。

数百mで伐採エリアが終わり、少し下に降りると。

伐採エリアの少し下には廃道と思われる人工的な棚場。

当初は、この上部エリアを進んで、(左岸廃道が複雑なので)もっと自然に対岸遺構や奥地に到達できる廃道を見出すのも目的でしたが、時間と体力の消耗が大きすぎ、このままでは対岸遺構まで届かないし、足の指も凍傷になりそうだったので、幾春別まで撤退することに。午後2時にバス待合所でパンとコーヒーの遅い昼食。

日没まで2時間を切ってるが、もう一撃。

森林鉄道の1號橋は現存してたんですね。現在の地図には無いので消えたと思っていました。博物館の少し下流です。

ここで今回の2つめの目標。

錦坑と立坑がジオパークとして整備公開されていますが、「本当にあれだけなのか?」 そうは思えない。 その他にもタヌキ掘りという手掘り跡もありますし。

で、例によって”カン”に従ってサイクリングロードの一段上(斜面の15mくらい上)の廃道に入り、位置としては博物館脇の橋を直進して斜面を上がった辺り。このような広場が2段に渡って横たわってます。こんな空間があるとはね。

そこから現在の地形図にもある廃林道に入り、最初の地図で赤丸で囲んだ目標エリアに向かおうとしましたが、あと200mという所で日が山に隠れていた。仕方ないが頃合いか。即座に踏み跡を逆進する。 行きは1時間半でしたが15分で脱出。やはり踏み跡の上は進み方が桁違いです。

午後4時に幾春別のバス停に戻ると急に暗くなって猛吹雪に。

判断は冷徹に、行動は素早く。

しっかし、時間と交通費をかけた割には収穫無しで、がっかりですわ。

2016-01-03

ミニレポ: 手稲鉱山・元山 黄金沢火薬庫

雪も深くなってしまってますが、2度目の探索です。目的地は一点、現在では自然歩道の男子大回転コースともなっているルート上にある手稲鉱山最初期の遺構の1つである火薬庫。

他に遺構が無いかどうか川沿いの方をゆっくり歩きながらチェックしていきます。

まずは途中のズリ山を過ぎた辺りの川沿いに古い石垣。

この右側が川、左手すぐに大きな窪みがあり、恐らく沈殿池ではなかったかと。そのさらに左側が道(自然歩道)となっています。

そろそろ火薬庫があると思われるエリアと思っていたその時、サイドエフェクトが「右!」と。「へ?え?」と見回してみても・・。あの倒木の下の隙間に入れと?

倒木の向こうですぐに右に直角に曲がるようになってまして、人工的に削ったもので涸れ沢ではない。その先には。

これだ。これは分からんでしょう。自然歩道から60mほどの距離ですが、周りを土壁で囲われているので見えない。

正面は。下に遺物があるやもしれませんが積雪で不明。

あとは坑口ですが、川に面した斜面はチェックし続けてきたものの、それらしいものは見えない。火薬庫の山側斜面の廃道は急傾斜で上部に露天掘りのような広場があっただけで引き返しました。黄金沢は最初期の採鉱場なので分け入れば何かありそうとは思っていますが、スノーシューで行ける範囲では何もありませんでした。サイドエフェクトは坑口に関しては黙して語らず。地形図の記号では斜面の上の方ですが、廃道が見当たらないんですよねぇ。

そうこうしているうちに自然歩道の丸太橋から川に落下。緩い雪が50㎝以上積もっていたので足元が斜めに崩れたのですわ。

他に遺構が無いかどうか川沿いの方をゆっくり歩きながらチェックしていきます。

まずは途中のズリ山を過ぎた辺りの川沿いに古い石垣。

この右側が川、左手すぐに大きな窪みがあり、恐らく沈殿池ではなかったかと。そのさらに左側が道(自然歩道)となっています。

そろそろ火薬庫があると思われるエリアと思っていたその時、サイドエフェクトが「右!」と。「へ?え?」と見回してみても・・。あの倒木の下の隙間に入れと?

倒木の向こうですぐに右に直角に曲がるようになってまして、人工的に削ったもので涸れ沢ではない。その先には。

これだ。これは分からんでしょう。自然歩道から60mほどの距離ですが、周りを土壁で囲われているので見えない。

正面は。下に遺物があるやもしれませんが積雪で不明。

あとは坑口ですが、川に面した斜面はチェックし続けてきたものの、それらしいものは見えない。火薬庫の山側斜面の廃道は急傾斜で上部に露天掘りのような広場があっただけで引き返しました。黄金沢は最初期の採鉱場なので分け入れば何かありそうとは思っていますが、スノーシューで行ける範囲では何もありませんでした。サイドエフェクトは坑口に関しては黙して語らず。地形図の記号では斜面の上の方ですが、廃道が見当たらないんですよねぇ。

そうこうしているうちに自然歩道の丸太橋から川に落下。緩い雪が50㎝以上積もっていたので足元が斜めに崩れたのですわ。

2016-01-01

国道38古道 石狩道路 新得周辺

今回のお題はブラタモリ風に言えば、

「明治の古道は最新だった」 という感じになるでしょうか。

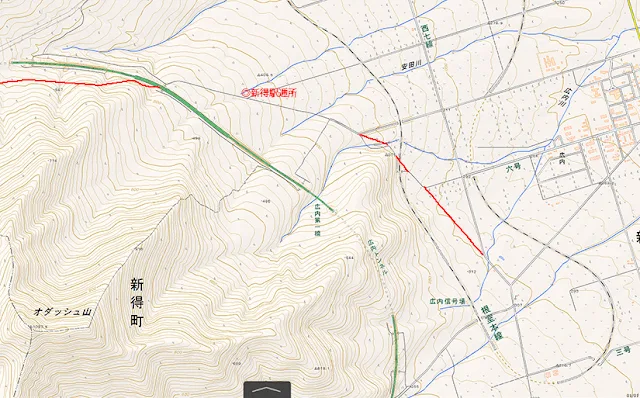

開拓当初の明治から大正にかけて、日高山脈を越える道は1本しかなく、狩勝峠でも日勝峠でもありませんでした。さっそく大正9年の地形図を見てみましょう。

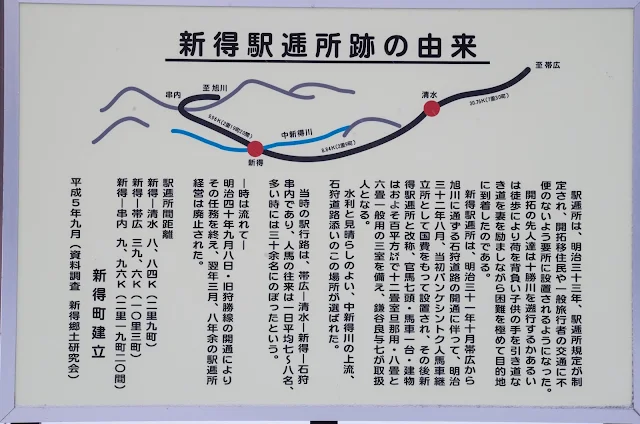

駅逓所の解説板によれば馬車も備えていたそうですが、地形図の記号では平野部でも「荷車を通せざる部」であり、山岳部は「道幅1m以下」の点線表記です。物流の主体は海路だったのでしょう。

次に昭和43年修正測量の地形図を。

国道が狩勝へと移行して廃道になってしまい、地形図からラインが消えました。しかし現在の電子国土地図では消えた部分が一部復活します。

赤線は大正地形図のラインです。なぜ道が復活したかというと、高速の道東道の工事用道路としてですね。そして、高速はおおよそ明治道のラインに近いものとなっています。最初に明治道を開削した時に、このルートがベストという先見の明があったということなのでしょう。

それではざっと探索です。今回は季節的な気象条件もあり、麓と駅逓所まででした。

新得駅を出発して道道136のラインを直進して登っていきます。日高山脈が立ちはだかっているはずですが、雪雲に覆われて見えません。

振り返ると左手に新得の街並みが小さくなっています。

突き当りが古道ラインです。右折して駅逓所に向かうところ。

急勾配はありませんが、地味に登っています。

右手に駅逓所跡の看板です。

ここで引き返して、突き当り地点まで戻って古道の反対側に向かいましょう。

古道は左側の林を斜めに突っ切っているようですが、明確なラインは見えず。

斜面にあたって左にカーブ。この後、右に直角に折れて線路の下をくぐります。

線路を抜けた所で、正面方向が古道ライン。フェンスがありますが、赤いフェンスが古いものなので古道ラインに沿っていることがわかります。そして、奥の林にも切れ目がありますね。

古道ラインが現道と合流する少し手前で地図にない脇道があったのでそのクロスポイントで撮影。写真真ん中に一直線にラインがあり、先ほどの林の切れ目が見えます。

その反対側。右脇に排水溝の窪みがあり、この先に小川が横切っていてそこだけ暗渠の土管で抜けているので、やはりこれは道のラインだったと。

日高山脈越えはできなかったので物足りない感じはあるかと思いますが、とりあえずはこの辺で。

「明治の古道は最新だった」 という感じになるでしょうか。

開拓当初の明治から大正にかけて、日高山脈を越える道は1本しかなく、狩勝峠でも日勝峠でもありませんでした。さっそく大正9年の地形図を見てみましょう。

駅逓所の解説板によれば馬車も備えていたそうですが、地形図の記号では平野部でも「荷車を通せざる部」であり、山岳部は「道幅1m以下」の点線表記です。物流の主体は海路だったのでしょう。

次に昭和43年修正測量の地形図を。

国道が狩勝へと移行して廃道になってしまい、地形図からラインが消えました。しかし現在の電子国土地図では消えた部分が一部復活します。

赤線は大正地形図のラインです。なぜ道が復活したかというと、高速の道東道の工事用道路としてですね。そして、高速はおおよそ明治道のラインに近いものとなっています。最初に明治道を開削した時に、このルートがベストという先見の明があったということなのでしょう。

それではざっと探索です。今回は季節的な気象条件もあり、麓と駅逓所まででした。

新得駅を出発して道道136のラインを直進して登っていきます。日高山脈が立ちはだかっているはずですが、雪雲に覆われて見えません。

振り返ると左手に新得の街並みが小さくなっています。

突き当りが古道ラインです。右折して駅逓所に向かうところ。

急勾配はありませんが、地味に登っています。

右手に駅逓所跡の看板です。

ここで引き返して、突き当り地点まで戻って古道の反対側に向かいましょう。

古道は左側の林を斜めに突っ切っているようですが、明確なラインは見えず。

斜面にあたって左にカーブ。この後、右に直角に折れて線路の下をくぐります。

線路を抜けた所で、正面方向が古道ライン。フェンスがありますが、赤いフェンスが古いものなので古道ラインに沿っていることがわかります。そして、奥の林にも切れ目がありますね。

古道ラインが現道と合流する少し手前で地図にない脇道があったのでそのクロスポイントで撮影。写真真ん中に一直線にラインがあり、先ほどの林の切れ目が見えます。

その反対側。右脇に排水溝の窪みがあり、この先に小川が横切っていてそこだけ暗渠の土管で抜けているので、やはりこれは道のラインだったと。

日高山脈越えはできなかったので物足りない感じはあるかと思いますが、とりあえずはこの辺で。