当初の目的は札樽軍事道路でした。行ったことはありましたが崩落断絶した箇所までで、今の技量なら崩落個所を突破して朝里まで抜けられるだろうと。

すでにスノーシューの足跡もあり、割と人が来ているようです。歩いていてふと、山中に見える巨岩が目に留まり、いつものカン。(行ってみろってか・・)

コースアウトして斜面を降りてゆく。ただの巨岩かと思いましたが。

もう少し下に降りてみる。岩の数が多くなってきました。

珍しい風景ではあるけど、ただの岩石地帯か、と思って戻る前に辺りを見回してみたところ、人工物発見。

間違いなく人が入っていた。とすると目的は? 探索することに。ただの岩を撮っても仕方ないかと思い、洞門のような珍しいところだけ撮りました。もう少し広角で周辺風景を撮ればよかったですね。

人が通れるくらいの大きさはあります。

廃道があり、採石場の方まで続いていましたが接近しませんでした。

ドラム缶を発見。少し離れた所にもう1本。

岩は苔むしていて、風景としてみても散策の価値はあるかといったところ。雪解けの芽吹きの時期に見てみたいかな。

登り返すのも面倒で、このまま廃道を行けば出られるかな? とそのまま国道に出られました。出口(高速道路より手前)付近に駐車場だったと思われる広場あり。

国道に出てバス停の名が「神工園」。そうか、と思って帰宅して検索してみました。

小樽の出版社さんのブログからの転載ですが、昭和30年の北海道新聞での「〝忘れられた〟観光地」と題した記事の内容。

「丁度オタモイの観光施設が着工されると同じころに門馬某氏が

張碓トンネルを札幌に抜けた右手の岩山約四十町歩に着目、自然の岩石を利用してアズマ屋を数カ所に立て、清冽な水の流れをせき止めて池をつくりコイを放ち〝神工園〟と名付け、風雅な趣は札樽人にひろく愛された……」

(その後、昭和10年台に戦争により閉園)

「二十数年の歳月は風雅な別天地から轟音絶え間ない砂利採掘と鉄鉱石発掘のハッパの音で明け暮れるすさまじい様相に押流した」

「戦後開拓農民に貸与されたこの土地は〝農耕不適〟でサジを投げ出され二十六年ごろからは〝自然の岩石〟から鉄鉱石を採取する計画が進められ人手から人手に渡って現在では二十四人の鉱夫が露天掘に従事する朝里鉱山がささやかにこ動を続けている」

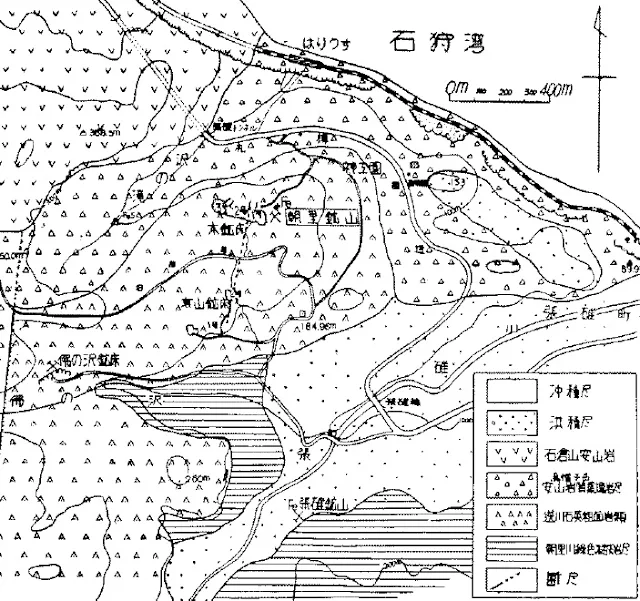

そして下の図は、杉本良也氏による銭函図幅説明書(北海道開発庁、1953)より。

私のとったルート・エリアと朝里鉱山が完全に一致します。そうすると、上記の写真は園地としての神工園の遺跡でもあり、朝里鉱山の跡とも言えるわけです。

軍事道路を歩いていて、ちょうど裏山鉱床の辺りで廃道が目につき、「鉱山臭いんだが・・」と思ったんですが、その通りでした。「北海道小樽市近郊朝里鉱山の鉄鉱床とその鉄鉱石について」という論文を見つけてざっと読んだところ、「仏の沢鉱床(

坑内堀)」という記載が。穴があるのか? 今後の課題です。

なお、この辺は冬場は特に車を止める場所が無いので、ご注意を。