道北ドライブのラストです。苫前の三毛別にあるヒグマ事件の再現跡地に行ってきました。吉村昭の「羆嵐」に小説化もされていますが、事件のあらましはこんな感じです(手抜き)。

まずは苫前の郷土資料館へ。

史料は手にとって読めるわけではないので、情報としてはそれほど新鮮味はなく。

逃げてぇ~!

ゴツいよねぇ。

それでは事件現場である三毛別へ行ってみましょう。古丹別から道道に入り山奥へ向かいます。苫前から車で片道30分くらい。現場の直前200mまでは2車線の舗装路で、そこから急に林道状態となります。 これは来た方向を振り返って。現場は右側。

この一軒だけですんで、興味のある人以外にはつまらない所かもしれませんね。いつものようなサイクリングではキツイ場所なので今回行っておきたかったのでした。

2014-07-21

2014-07-14

2014-07-09

道北へ レンタカー24時間

すでに斜内山道など記事を出していますが、先日のぶらり旅の概要を。

レンタカーは石狩を午後7時発の24時間で予約。そこまでの往復は路線バスで。街中の移動での時間消費もバカにならないし返却時間が迫った時に道が込んでると焦るので、多少コストがかかっても大抵は郊外から出発します。

借りた車は年季モノでクセもあった(ブレーキが甘め)ので慣れるまで淡々と燃費走行で国道231を北上。羽幌の道の駅に午後10時過ぎ。軽く食事して仮眠です。夜は冷えました。寒いのもあって午前2時過ぎに目が覚め、身支度を整えてさらに北上。天塩の道の駅で午前5時くらいまで小休止しました。

今回の主目的は、音威子府にある砂澤ビッキ記念館でした。直前まで高速バスかJRを使うつもりで計算してましたが、所要時間とコストを考えるとこの形しかないなと結論。昼過ぎにレンタカーをとって夕方の出発だったので何も考えてなく用意もなく、午前9時半に記念館が開くまでどうしようかノープラン。 天塩で地図と時計を見ながら、斜内山道で折り返せばいい時間かなと。

以前より気になっていたのが、上猿払の道道732号。ツーリングマップルには「湿地帯を走る道。天候により通行止」とあります。いい風景が撮れるかな、と思ったのですが、ごく普通の砂利道林道風景でしたのでガックリで写真なし。

浜猿払まで北上してから、海沿いのエサヌカ線で南下します。左の海側が原生花園。

浜頓別に出るので、ベニヤ原生花園へ立ち寄り。

浜頓別から斜内へ。国鉄の廃線跡に風力発電の風車。

そして斜内山道というわけです。今は道路が整備されてるので通り過ぎる人は何も感じないと思いますが、やはり険しい地です。

ここで午前7時半くらい。音威子府に直行すると時間が余るかもと思ったので、途中で中頓別鍾乳洞に寄ったのです。しかしそこで1時間も滞在してしまった。

これは小頓別駅跡の前にある丹波屋旅館。国の有形文化財です。居住してるので中には入れません。

結局、音威子府に着いたのは10時40分でした。予定より時間は押してましたが、道の駅に車を置いて有名な駅ソバを食べに行きました。

そしてやっと主目的に着きましたとさ。

その後、少し北上して遠別に出てから海沿いを南下、苫前で午後2時半。郷土資料館を見てから三毛別のヒグマ事件跡地へと。この辺から時計を見ながらペースアップ。休憩なしで午後6時過ぎに石狩に帰着したというわけです。

残りの記事も追々出ます。

レンタカーは石狩を午後7時発の24時間で予約。そこまでの往復は路線バスで。街中の移動での時間消費もバカにならないし返却時間が迫った時に道が込んでると焦るので、多少コストがかかっても大抵は郊外から出発します。

借りた車は年季モノでクセもあった(ブレーキが甘め)ので慣れるまで淡々と燃費走行で国道231を北上。羽幌の道の駅に午後10時過ぎ。軽く食事して仮眠です。夜は冷えました。寒いのもあって午前2時過ぎに目が覚め、身支度を整えてさらに北上。天塩の道の駅で午前5時くらいまで小休止しました。

今回の主目的は、音威子府にある砂澤ビッキ記念館でした。直前まで高速バスかJRを使うつもりで計算してましたが、所要時間とコストを考えるとこの形しかないなと結論。昼過ぎにレンタカーをとって夕方の出発だったので何も考えてなく用意もなく、午前9時半に記念館が開くまでどうしようかノープラン。 天塩で地図と時計を見ながら、斜内山道で折り返せばいい時間かなと。

以前より気になっていたのが、上猿払の道道732号。ツーリングマップルには「湿地帯を走る道。天候により通行止」とあります。いい風景が撮れるかな、と思ったのですが、ごく普通の砂利道林道風景でしたのでガックリで写真なし。

浜猿払まで北上してから、海沿いのエサヌカ線で南下します。左の海側が原生花園。

浜頓別に出るので、ベニヤ原生花園へ立ち寄り。

浜頓別から斜内へ。国鉄の廃線跡に風力発電の風車。

そして斜内山道というわけです。今は道路が整備されてるので通り過ぎる人は何も感じないと思いますが、やはり険しい地です。

ここで午前7時半くらい。音威子府に直行すると時間が余るかもと思ったので、途中で中頓別鍾乳洞に寄ったのです。しかしそこで1時間も滞在してしまった。

これは小頓別駅跡の前にある丹波屋旅館。国の有形文化財です。居住してるので中には入れません。

結局、音威子府に着いたのは10時40分でした。予定より時間は押してましたが、道の駅に車を置いて有名な駅ソバを食べに行きました。

そしてやっと主目的に着きましたとさ。

その後、少し北上して遠別に出てから海沿いを南下、苫前で午後2時半。郷土資料館を見てから三毛別のヒグマ事件跡地へと。この辺から時計を見ながらペースアップ。休憩なしで午後6時過ぎに石狩に帰着したというわけです。

残りの記事も追々出ます。

2014-07-04

2014-07-02

中頓別鍾乳洞 前編

寄る予定は全くなかったんですが、通過するぐらいなら行ってみるかと午前8時半。

9時からの営業ということでしたが、開いていたので入らせていただきました。なんと入場無料です。

メインは第一洞で、第三洞と第四洞が入り口のみの立ち入り禁止。時間がないので先に第三と第四を見に行きました。

手だけカメラを突っ込んでフラッシュで撮るというのを何度か繰り返して。狭いしソソられない。

奥行きは13mだったか。こちらもこんなもんです。

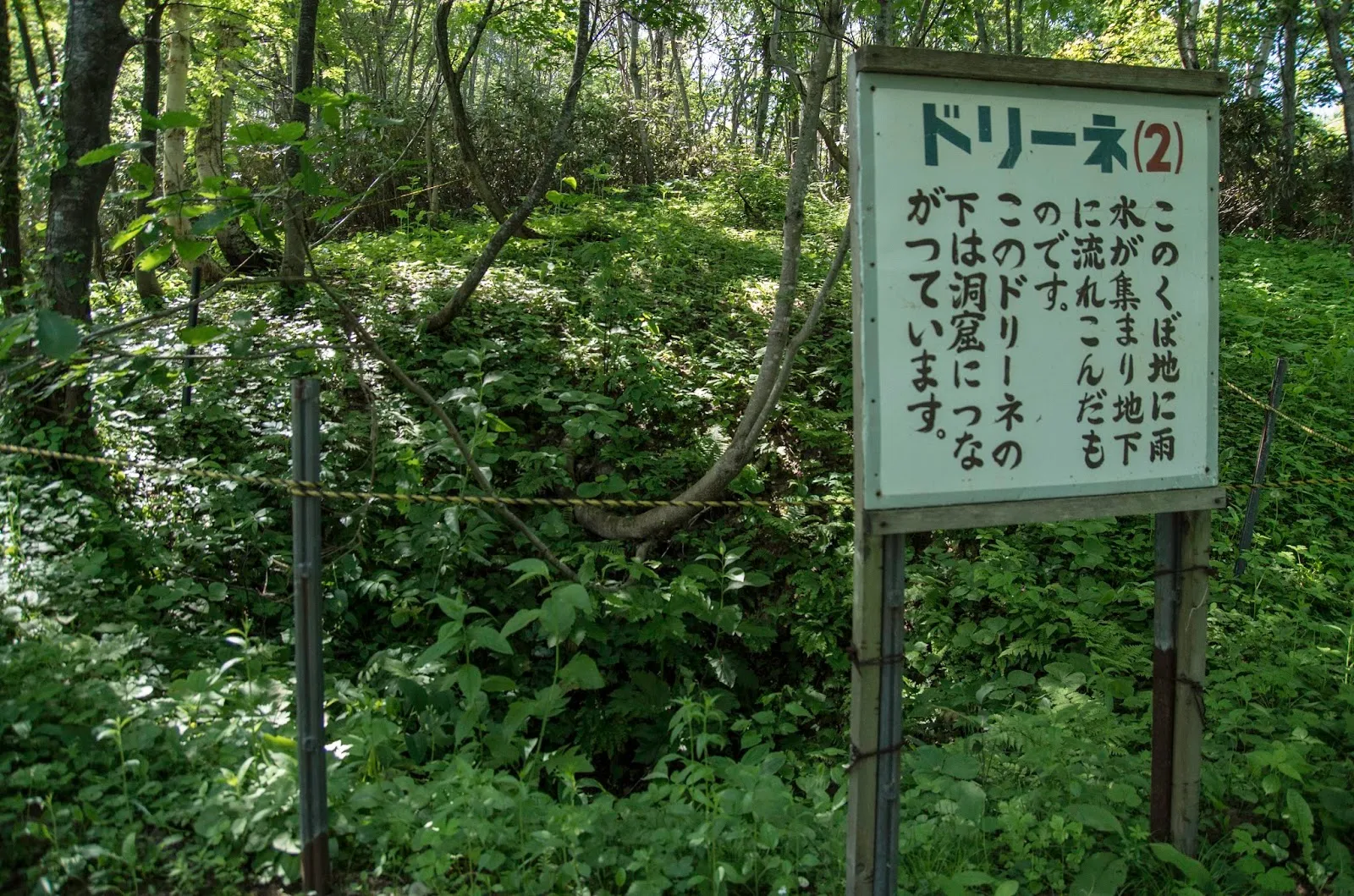

このドリーネというのが何箇所かありますが、静狩鉱山の山上の方にボコボコ無数にあったのがこれより少し大きめのもの。

それではメインの第一洞へ。

後編に続きます。

9時からの営業ということでしたが、開いていたので入らせていただきました。なんと入場無料です。

メインは第一洞で、第三洞と第四洞が入り口のみの立ち入り禁止。時間がないので先に第三と第四を見に行きました。

手だけカメラを突っ込んでフラッシュで撮るというのを何度か繰り返して。狭いしソソられない。

奥行きは13mだったか。こちらもこんなもんです。

このドリーネというのが何箇所かありますが、静狩鉱山の山上の方にボコボコ無数にあったのがこれより少し大きめのもの。

それではメインの第一洞へ。

後編に続きます。